搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 地球物理学”相关记录1633条 . 查询时间(3.244 秒)

中国科学院兰州分院西北研究院高分甘肃中心助力缅甸7.9级地震卫星遥感跨域应急响应工作

地震 卫星 遥感

2025/4/17

2025年3月28日14时20分,缅甸发生7.9级地震,成为今年全球最大地震,震感波及泰国、曼谷及中国云南、贵州、广西等地区。地震发生后,我国迅速响应并成为率先行动的国家之一。中国国际救援队(CISAR)、国家航天局对地观测与数据中心、中国资源卫星应用中心、中国科学院西北生态环境资源研究院高分辨率对地观测系统甘肃数据与应用中心(简称高分甘肃中心)等机构利用高科技装备助力缅甸地震救援。

中国科学院上海分院在月球背面捕捉宇宙的黎明:鸿蒙计划科学预研取得重要进展(图)

宇宙 信号 探测

2025/4/13

2025年4月2日,中国科学院上海天文台和国家天文台的科研团队在宇宙黎明时期21厘米氢信号探测领域取得重要进展,相关研究成果于2025年3月26日在线发表在澳大利亚天文学会出版物PASA。

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王峰、副研究员贾秀全团队与中国海洋大学包锐教授团队、大连化物所研究员李海洋团队合作,在微液滴化学研究方面取得新进展。合作团队揭示了在海洋中,微液滴对火成惰性碳的电化学降解与沉降作用。相关成果发表在《美国化学会志》上。

《自然》杂志3月27日发表的一篇论文指出,全球变暖导致的极地融冰增加可能会影响全球计时。格陵兰和南极洲的融冰可能让地球角速度(角度位置随时间变化的速度)减慢的速度比之前更快。为此,协调世界时(UTC)可能比原来晚3年才需要添加一个负“闰秒”。

气候变化开始改变人类计时的方式

冰盖 闰秒 地球自转 极冰融化

2025/3/10

气候变化可能对人类计时的方式带来改变。3月27日发表在《自然》上的一篇分析文章预测,融化的冰盖正在使地球自转速度放缓,以至于下一个闰秒——自1972年以来用于协调原子钟的官方时间与基于地球不稳定自转速度的官方时间的机制——将推迟3年。

中国科大揭示潮汐力对断层破碎带内地震波速变化的显著影响(图)

地震 监测 演化

2025/4/8

2025年3月27日,中国科学技术大学地球和空间科学学院姚华建教授团队,通过对青藏高原东南缘安宁河断裂带区域的地震波速的时间变化进行监测,发现潮汐力对断层破碎带的地震波速变化具有显著影响。相关成果以“Pronounced temporal velocity variations within the fault fracture zone in response to Earth tide mod...

中国科学院广州分院马里亚纳海沟“挑战者深渊”俯冲板块上地幔蛇纹石化层特性获揭示(图)

地球物理 地质

2025/4/13

2025年3月26日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)丘学林研究团队,联合中国科学院地质与地球物理研究所、中国科学院深海科学与工程研究所和德国GEOMAR-亥姆霍兹基尔海洋研究中心,利用万米级人工源地震剖面,成功获得了马里亚纳“挑战者深渊”俯冲板块上地幔顶部高度蛇纹石化层的横波速度和纵横波速比。该成果发表已发表在国际地学期刊《地球物理研究通讯》(Geophysical ...

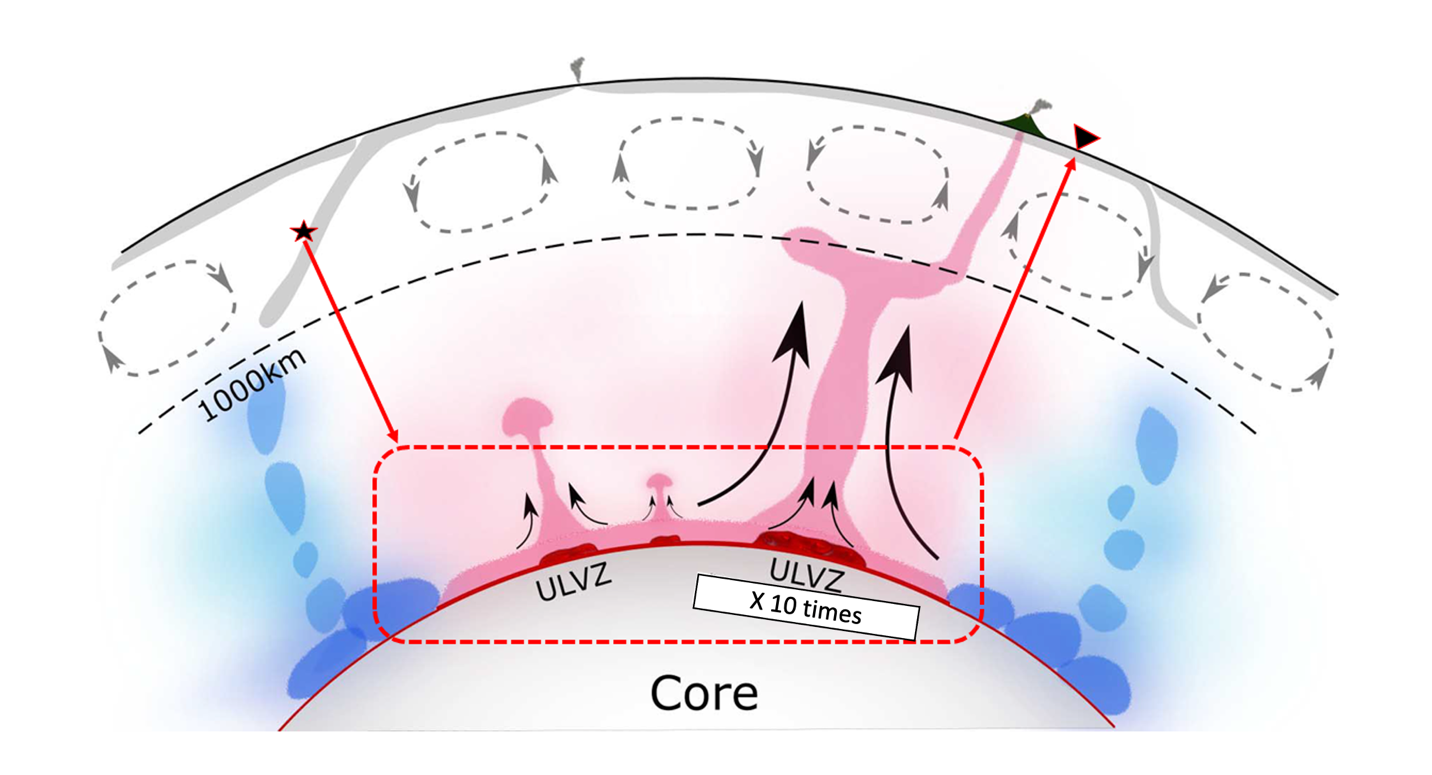

中国科大揭示东北地区深源地震与长白山火山活动控制机制(图)

地震 火山 流体

2025/4/8

2025年3月24日,中国科学技术大学地球和空间科学学院张海江教授团队联合英国布里斯托大学Robert Myhill博士,利用远震双差层析成像技术,揭示了太平洋俯冲板块在中国东北下方地幔过渡带的形态变化及其对长白山火山活动和深源地震的控制作用。相关研究成果以“Local slab penetration into lower mantle controls deep-focus seismicit...

中国科学院地质与地球物理研究所地震波固液耦合混合数值模拟(图)

地震 耦合 数值 模拟

2025/2/28

基于全波形反演(FWI)以及精确的三维全球地震模型谱元法(SEM)(Komatitsch and Tromp, 2002)波场模拟方法,全球地震层析成像技术在近四十年取得了显著的进展。然而,要实现更高分辨率的成像,仍然面临着两大挑战。一方面,更短周期地震波的SEM全球正演模拟成本高昂,与最小周期的四次方成正比(Lyu et al., 2020);另一方面,全球地震和台站的分布极为不均,这一现状在短...

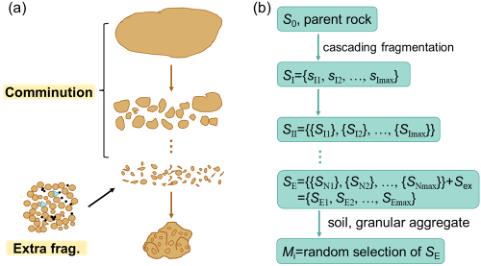

中国科学院成都山地所在地球与月球土壤颗粒构形统一性研究中取得进展(图)

地球 土壤 颗粒

2025/4/16

土体参数是认识行星表面过程及演化的基础,但迄今没有统一的普适性特征参数。近日,成都山地所李泳研究员与清华大学等合作,基于地球五大洲18个国家的4000多个土样及历次月球探测(Apollo,Luna和嫦娥5号、6号)的376个样本,探索多样性土体的统一机制取得了新的进展。

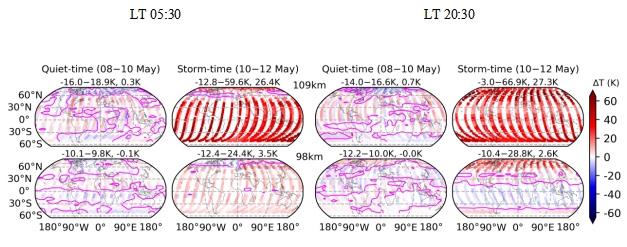

中国科学院国家空间中心科研人员揭示超级磁暴对中间层和低热层大气的影响(图)

大气 地磁 电离层

2025/3/3

中间层和低热层(MLT)是从中性大气到电离层的过渡区域,既受低层大气扰动影响,又受到太阳和地磁活动的影响。这导致MLT区域在物理机制上涵盖了多尺度的动力学、电动力学、光化学等多种相互作用的过程,从而使得MLT区域的结构和变化异常复杂,一直是中高层大气研究的重点和难点区域。由于受限于全球观测的有限精度以及MLT区域环流的复杂性,研究人员对磁暴影响MLT区域温度变化的研究主要集中在剧烈变化的高纬地区,...

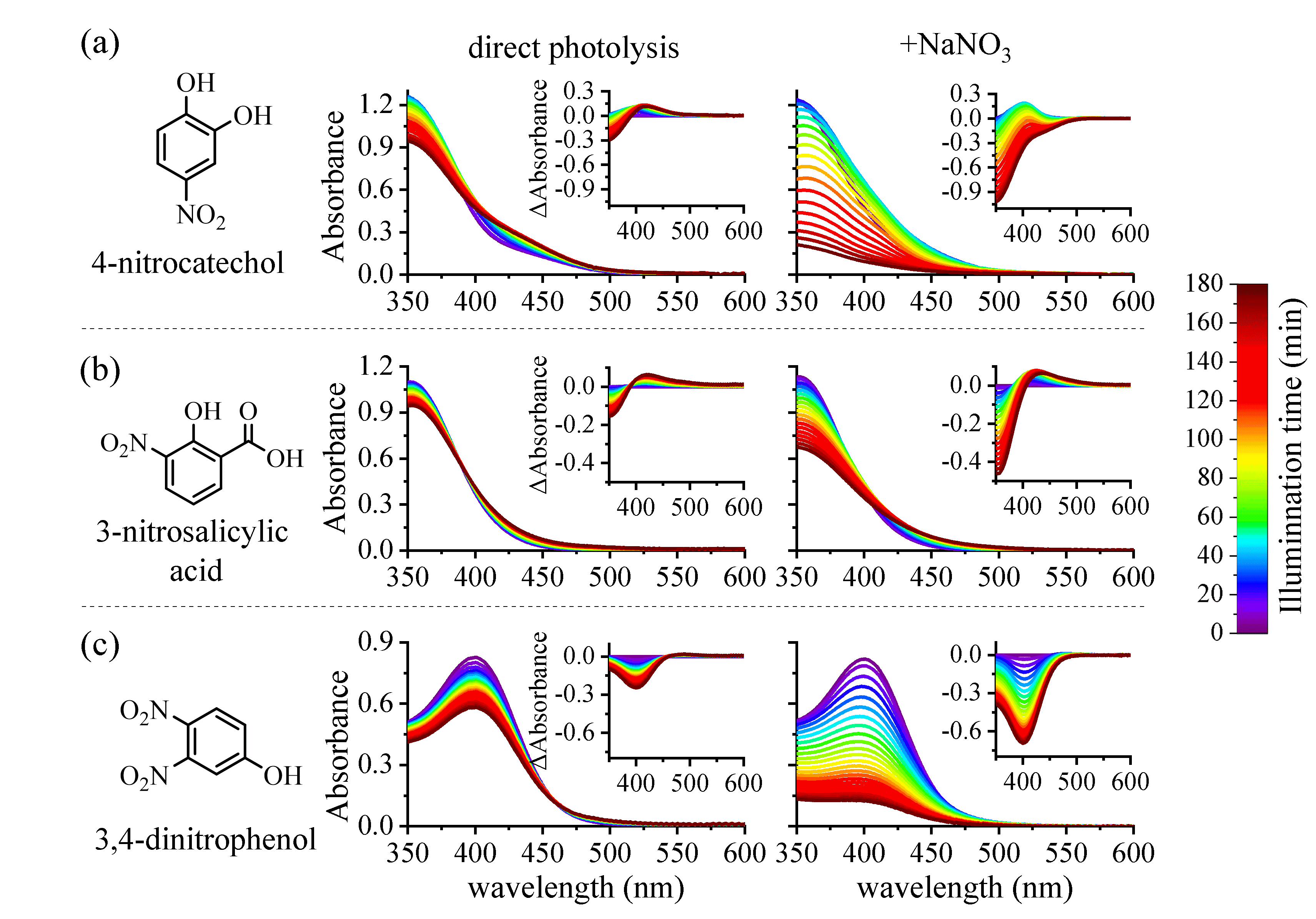

中国科学院地球环境研究所硝酸盐光解促进了生物质燃烧棕碳示踪剂的光化学老化(图)】

光化学 电离 颗粒

2025/2/22

棕碳气溶胶通过吸收太阳辐射从而影响气候,生物质燃烧是棕碳气溶胶的重要来源。硝酸盐在气溶胶颗粒中占比逐年增加,然而硝酸盐对棕碳发色团的大气转化过程的影响知之甚少。

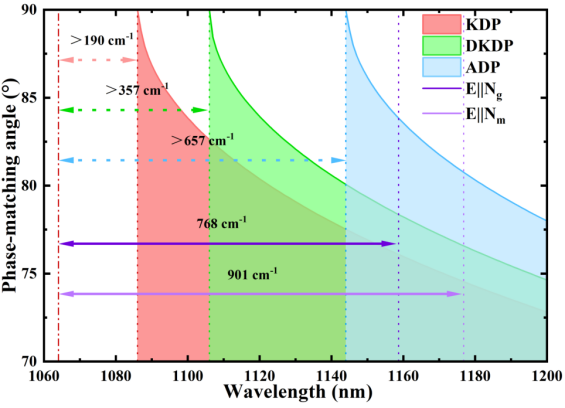

中国科学院上海光机所在高能量深紫外激光研究方面取得进展(图)

激光 电离 非线性光学

2025/3/5

2025年2月12日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室在高能量深紫外激光产生研究方面取得新进展,相关研究成果以Deep-UV laser source based on χ(2) optical frequency conversion and χ(3) stimulated Raman scattering为题发表于Optics Letters。

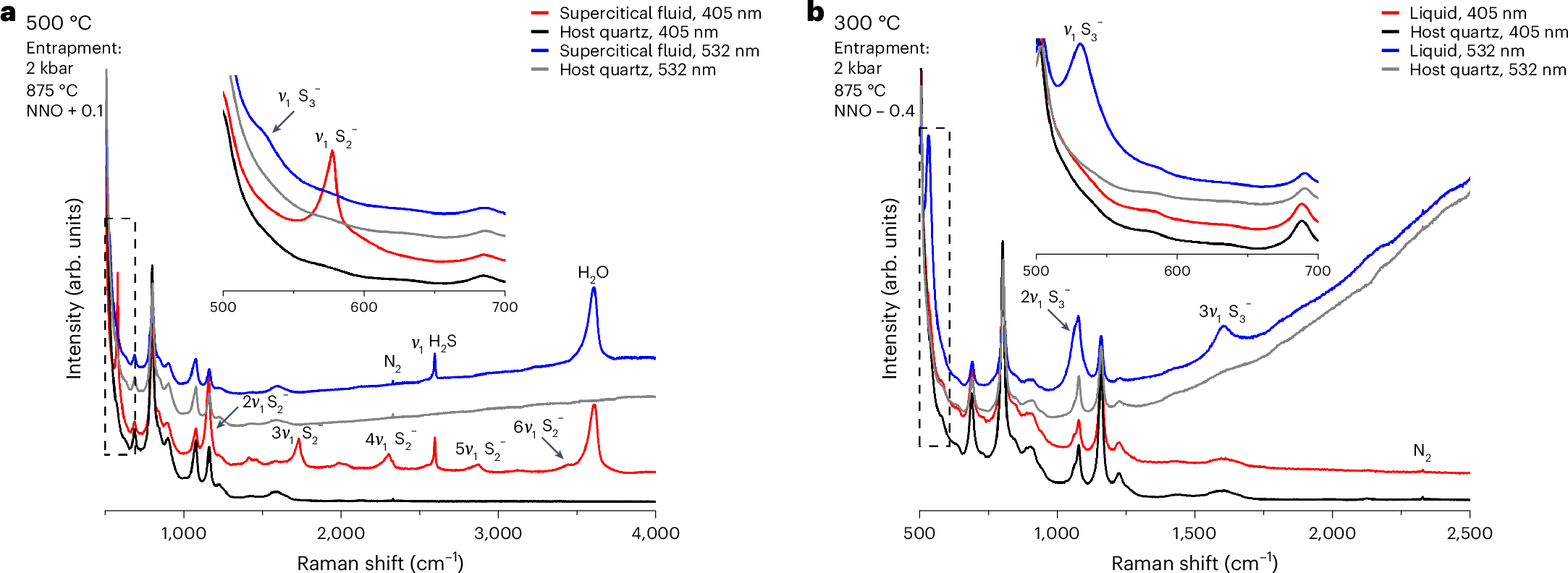

中国科学院地质与地球物理研究所弧岩浆流体中S的种型与Au的迁移(图)

流体 矿床 装置

2025/2/28

2025年2月2日瑞士日内瓦大学的Farsang and Zajacz(2025)在Nature Geoscience发表了一项重要成果,他们通过新颖的实验确定了在岩浆弧条件下水流体中的主要硫物种是二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)和硫氢根(HS–),与传统认识明显不同,这为理解岩浆过程中硫的行为和金的富集机制提供了关键见解。

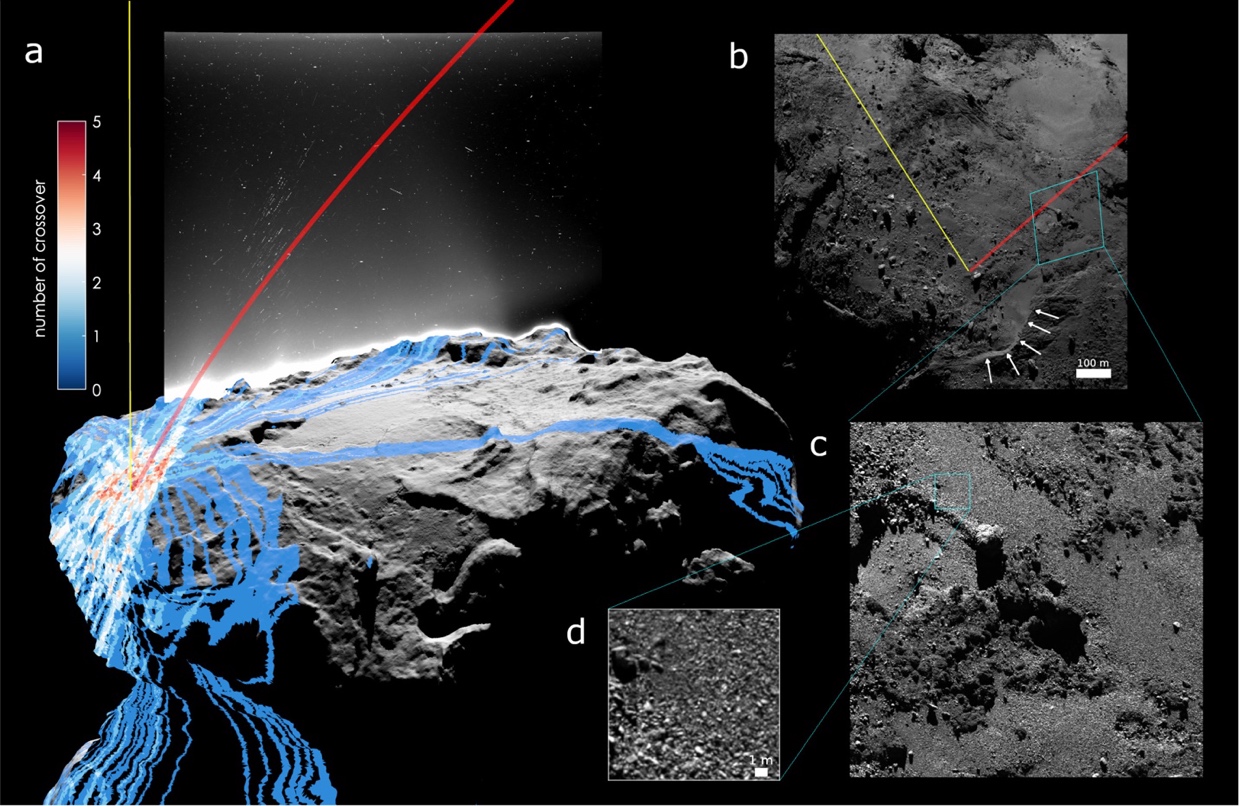

彗星的尘埃活动主要由挥发冰的升华驱动,太阳辐射加热导致水冰等的升华,释放出的气体将尘埃颗粒带离彗核,形成彗发和彗尾。欧空局的罗塞塔(Rosetta) 空间任务在2014至2016年间对彗星67P/Churyumov-Gerasimenko (67P) 进行了长达两年多的伴飞探测。其上搭载的OSIRIS科学相机系统获得的观测数据构成了迄今为止最完善的彗核活动图像数据库。这些数据显示,除常规的水冰周日...